文/琼妮•厄尔克森

一、

一、我是如此地快乐,因为我从没有设想过有人会爱上我这样一个坐在轮椅上的女人。我猜想,这就是当它真的发生时,我如此欣喜和激动的原因。

就在那年的圣诞节之前,我和唐纳德发生了第一次争执。我们已经在一起相处了很长时间。于是,我开始对他产生一种占有欲,有时甚至当他不得不去工作时,也使我感到很不开心,我要他每时每刻都陪伴着我,我要他的生活以我为中心。

当来自教堂或者青年组织的一些漂亮姑娘来访时,他总是谈笑风生地与她们交谈,这使我很妒嫉。我妒嫉自己不能站起来去和她们竞争,去吸引他的注意力。

对于我来说,事情似乎变得越来越麻烦,我无法集中精力学习《圣经》和祷告。在为了一些诸如“为什么昨天晚上没来看我”之类的事情争吵以后,我们都很难再静下心来讨论信仰方面的问题。结果,我每天的祈祷几乎是形同虚设。

我对他的感情变得很自私,唐纳德对此作出了强烈的反应他提醒我,说我的行为很愚蠢——就像一个占有欲极强的高中女孩子。我告诉他,很抱歉,我不该对他的时间和爱要求得这多。但不知什么原因,我还是无法清除那些不合乎情理的恐惧。

唐纳德决定我们暂时分开一段时间。所以,他计划在1972年1月去欧洲旅行。我坚持把他的计划看成是一种非难,好像他是因为某种原因要离开我。

“我只是觉得我们需要给自己一点时间,琼妮,这次旅行我已经期待了好久。那些家伙和我以后可能再没有这样的机会了。”

迪克、戴夫•菲力伯特和唐纳德一起去了欧洲。在我的心里,充满了各种不合情理的恐惧。我第一次开始为我们之间的关系而感到担心,要是他离开我怎么办?要是他应付不了我们的婚姻该怎么办?他们的欧洲之行大约持续了三个星期。在这段时间里,我不断地收至到他从瑞士、德国、法国和其他一些地方寄来的信件和明信片,内容都是一样的—他想念我、爱我,并希望我能跟他在一起。

从欧洲回来,他一下就出现在我的面前,“我太想念你了,我简直巴不得早些回来。”他大声喊着。他果然回来了——而且比以前更爱我,更体贴我。

唐纳德和我开始谈起关于我能治愈的可能性。到了现在,我已经接受了自己的状态。但是,我想成为一个完整女人的愿望驱使我开始在《圣经》中寻找承诺。我思考着,为了教导我,上帝让我经历了这么多痛苦和磨难,我已经通过这次事故学到很多东西,他应该让我痊愈的。

当然,从生理学意义上讲,我是无法治愈的—一一我的损伤是水久性的。然而,对于上帝来说,没有什么事情是不可能的。难道不是他通过基督治好了各种瘫痪和病情严重的病人?他甚至让死人复活了!

即使是今天,仍然有很多医治的奇迹发生。我听到了许多“永久性的”、“不可治愈性的”或者“致命性的”疾病被治好的消息。

“我们绝对相信上帝会让我得到医治!”我告诉黛安娜。

“琼妮,事情有些失去控制了。你们在强迫上帝听从你们对此,你们太不现实了。”她回答道。

“黛安娜,你这么说使我很惊讶。我以为你有更大的信心。你必须有信心,上帝真的要使我得到治愈。”我以责备的口气说。

唐纳德和我祷告,相信他一定能够医治我。我开始通知我的朋友们,上帝很快会把我治好。每次和唐纳德在一起的时候,我们就祈祷这一天快点到来。

“主啊!我们有信心。我们相信你的话语。你让我们身体健康,这样才能更好地服侍你。”唐纳德这样祷告着。

“主啊!我要感谢你。通过我的苦难,你让我学到了忍耐和信心。谢谢你的计划,通过治愈我来大大地荣耀你。”我补充道。

我们继续为此祈祷的同时,还计划去教堂参加祈祷会。几个朋友开车把我送到教堂,请教会的长老来,把手放在我的胸上并为我涂了油。他们读着《圣经》上的应许并为我祝福。

我并没有期望能迅速得到治愈,但是盼望能够得到慢慢的恢复。既然仅做康复就用了我两年的时间,想到上帝会把我逐渐治愈也是符合逻辑的。

可是,经过了多次努力和教堂为我举行的医治祷告,很明显地看到我不会得到治愈了。我虽然可以接受这个现实,但仍然感到很受挫折——唐纳德受到的打击可能比我更大。唐纳德表现得平静,但却有些偏激。他似乎怀疑任何事情,对所有发生的事情都要做重新的估价。让人感到非常沮丧的是,我们长时间满怀信心的祷告没有得到任何“回应”,特别对唐纳德更是如此。他开始反省了,跟我在一起的时间也开始变得越来越少。对此,我很生气,又开始忌妒起他的时间了。史蒂夫放假回家时,黛安娜和我们几个人又讨论起上帝没有对我们祈祷做出回应的原因。

“为什么你不假设他并没有想让你得到治愈?”黛安娜问我。

“我不知道。”

“知道吗,我最近在读《希伯来书》十一章的时候,就思考过这个问题。你知道那段经文吗?”史蒂夫插了进来。

“是的,它讲的是人们的信心。”我回答道。

“对,它也讲到了有两类人一有的人因信得到了他们所盼望的,但有的人虽有信但未能得到他们所盼望的。各种美妙的恩典可能会降临到一些人身上;另一些人却去看不见神的应许,或者没有得到眼睛所能看得见的奖赏。”

“你认为我属于后一种人吗?”我问道。

史蒂夫向我身边靠近一点,进一步强调说:“啊,我想是这样。但这只表明现在,而不代表水远。我们现在只是生活在‘临时的住所’里。但是,有一天我们会生活在圣殿里。那才是我们完美的、永恒的身体。”

“可是,你如何解释我们读过的那些关于信心的章节?”我表示反对。

史蒂夫的双手抓住我的膝盖,来强调他的观点一一就好像我可以感觉到似的:“那就是我想要说的!记住那些被医治者所说的话,是上帝的旨意使你得到医治。”

“是的。”

“我也相信是这样。上帝要医治所有的人,只不过有他自己的时间表罢了。我相信这是他的意愿,但是看起来,这并不是他首先想要做的。你将会得到治愈,但可能要等到你得到了复活的身体以后。”

“但是,上帝确实医治了那些人!”我争论着。

“是的,我知道!我并不质疑上帝对此有绝对的权柄。”他回答道。

黛安娜补充道:“但是,如果上帝以超自然的力量治愈一些人的疾病,他一定有他的原因。比如,在海外传教士们工作的许多文化中,我们似乎听到了更多上帝行医治的神迹。在人们还没有机会能读到《圣经》的情况下,他们可能需要看到一些明显的确据,就像《圣经》上说的‘神迹奇事’。这样,才能吸引他们来到耶稣的面前。”

“是的,可能是这样。”我说道。

史蒂夫接着说下去,“在我们的文化中,这种方法并不合适,或者说不必要。那些追寻奇闻趣事的新闻媒体,往往会把事情搞糟,因而扭曲了事实的本质。上帝也因此得不到荣耀,整个事情的意义也就丧失了。”

“我想,事情有可能就是那样。”我评论道。

“有一种对《圣经》很危险的误解,认为上帝的意愿是要每个人都好。很明显,事实是并非每个人都好。”黛安娜点了点头。

“是的。我们试图完美,但我们都还没有做到。我们还在犯罪;我们还会得感冒;我们还会摔断脖子和腿。”我补充着,“我越想这些,越觉得上帝并不是要每个人都好。他要借着我们所存在的问题来荣耀他,并且是为了我们的益处。”说到这里,我记起几个我所熟悉的非常敬虔的家庭,他们都饱受着疾病和痛苦折磨。许多爱主的人经常遭受的苦难最多,他们是属于后一类人。

在接下来的几个月里,唐纳德和我经常谈起一些事情,但是,我们都避免谈到我们的未来。终于有一天,唐纳德来了。我感到了一种令人尴尬和紧张的沉默。最后,他低声对我说:“琼妮,这个夏天我要去纽约,在’青年生活’夏令营里做顾问。我明天就动身,我只是想过来跟你说再见。”

我想这样很好。我们之间的关系最近有些紧张,我们都需要轻松一下—就像上次他去欧洲旅行那样。可是,我对唐纳德有些迷感不解。

“你说’再见’是什么意思?你不过是要离开几个星期面已。”

“不,琼妮!是这样,我很抱歉,我们本不应该允许以这种发展我们的关系,我不应该吻你。我们不该分享我们曾分享的事情,我们不该谈论并梦想着结婚。这是一个错误!”

“错误!你这是什么意思?是你一直在鼓励我!我本来不想,是你先吻了我,并拥抱了我。我能从恐惧中看到希望,是因为你告诉我你爱我,并要和我一起生活!唐纳德……我跟你分享了这么多我的情感——甚至超过了我的家人,而你却要这样离开,现在你却说这是个错误。”我的声音颤抖着,一时间绝望得语无伦次。

愤怒的眼泪和挫折感,使我真想向他扑去,用双拳使劲地打他。然而,我所能做的只能是坐在那里哭泣。

“我不想欺骗你,我发誓!”唐纳德坚定地说,“我真心想过我可以做到,但是我错了,那是不可能的,这是个错误。”

噢,天哪,这是怎么啦?究竟发生了什么?想到唐纳德就站在屋里对我说再见,恐惧笼罩着我的全身。究竟发生了什么?他融入了我的生活,使我觉得自己很有吸引力—像个女人。我不认为还有人会像他那样爱我,我也不认为自己再有可能像爱他那样去爱别人。

我试图止住哭泣。“可能你需要时间去重新考虑一下……”“不,琼妮,我已经非常认真地想过我在做什么,没人可以样去爱别人。改变我,一切都结束了,对不起!“唐纳德,不要离开我!唐纳德,等一下!“再见,琼妮!”他平静地说道,然后关上门离去了。“不!噢,我的上帝啊……你怎么会让它发生?为什么你这样伤害我?”

二、

上帝,这是为什么呢?我实在不懂为什么。我的反应包括对唐纳德的愤怒,对自己的自怜和对仍然与他保持密切关系的朋友们的嫉妒。有一天,一个高中女孩来我家。她是一位我和唐纳德曾经一起辅导过的年轻信徒。她给我读了一封唐纳德给她的信。唐纳德在信中告诉她,上帝是如何以一种令人振奋的方式在他的生活中发挥着作用。当然,这个女孩并不知道我们之间曾经发生过的事情。她只不过是来和我一起分享唐纳德带给她的鼓励。我妒嫉的感觉越发强烈,热泪开始顺着我的眼角流淌下来。

当她离去只剩下我一个人时,我开始为自己的态度感到耻辱。我没能以一种正确的态度来面对这个“愤怒”。

通过用“贪欲”代替“爱”,我看到了我们之间的关系在哪里出了问题。我对唐纳德有着强烈的占有欲望——他的时间、他的注意力、他的存在——因为我觉得我有权力这样做。我看到了贪欲是一种多么危险的情绪。我渴望不否定自我,结果却失去了自己自私地想控制的一切。

真正的爱应该是无私的、有约束的、方向明确的、可以自我控制的、耐心的和友善的。

我开始为自己的困惑和所受到的伤害而抽泣。然而,这次所受到的伤害是把我引到主的身边,而不是沉湎于自怜和以自我为中心的自省中。

我下决心不再去听鸟儿的歌唱。它们会使我想起和唐纳德在林中灵修时那些美妙的时刻,而这也是我有意识地从记忆中把他抹去的唯一方法。要把所有的这些回忆都拒之门外确实很难,让我如何描述自己的感受呢?在过去的整整一年里,我一直不断地设想何时才能梦想成真——和唐纳德结婚。我坚信我们的计划是上帝完美的旨意的一部分。然而,在短暂的一天时间里,我的梦想就在我的眼前彻底破灭了,而且没有留下丝毫可以再生的希望。

我回想起史蒂夫曾经对我说过:“琼妮,上帝一定有他自己的理由。一个人年轻的时候承受一定的压力,对他会很有益处,可能在以后的几年中,你的生活将会变得很有意义,因为你现在正经历着这种压力。”

我强迫自己回到《圣经》中来,那里没有无体止的自怨自艾,没有流不尽的泪水。那里有的只是上帝给我的另外一个考验——让我认识他的目的、真理和大爱。

从他写给我们两人共同朋友的信中,唐纳德见证了上帝是他生命中的主宰。在数月的通信中,他兴奋地谈到自己在精神方面的成长。在漫长的夏天过后,他写信告诉朋友在夏令营里,他遇到了一位非常可爱的女士。

听到唐纳德和别的女人双双坠人爱河的消息,我的心又是一阵刺痛。这时候,我好像听到上帝在和我说话:“琼妮,那和你有什么关系呢?”

我给史蒂夫写信,向他倾诉心中的郁闷。那个时候,他正在圣经学院读书。他给我回信,表达了他对我的关心,并表示会不断地为我祷告。主就是支撑我度过了那段艰难时光的力量。

还有一个很难让我接受的事实是:唐纳德不是上帝送给我的最好的礼物。“但是,神啊!如果不是唐纳德,你一定为我准备了另一个更好的人或事情。我相信你会把他(它)带到我的生命中来。”我记起了一位传道人曾经说过:上帝在没有打开另一扇门之前,绝对不会关上你眼前的门——当他从我们这里拿走了什么东西,他一定为我们预备了更好的。

我只是片面地理解了这个应许。回头想想,上帝对一切事情都是最清楚不过的。在那种环境中,我读了《圣经》和其他许多资料。所有这些都似乎在告诉我,唐纳德应该是我生活中的一部分。我们很容易会说,上帝要我们快乐,不是这样吗?然后,把《圣经》上的话语按照我们的意愿去解释。在那个过程中,我总是使自己相信:我清楚正在发生的一切。上帝已经把唐纳德安排到我的生活中了。

在事故发生以后,我先是依赖迪克,然后是贾依、黛安娜最后是唐纳德。我需要他们的爱和支持来满足我情感上的需要。然而到了现在,我感到自由了。好像通过把自己完全交托给上帝,我已经在情感方面获得了独立。一天,我把轮椅开到了屋外的草坪上。我坐在那里,静静地思考着所发生的一切。我在心中默默地祷告着:主啊!我真希望自己能早一些看清这一切。我多么希望能够早一点记住“你的恩典是足够我用的”。在我静静地坐在那里的时候,《圣经》中的章节一段段地出现在我的脑海中,抚慰着我的心灵。

此时,内在的平安和心灵的喜乐充满了我。我环顾四周,仿佛是上帝爱与信实的一个象征,一只色彩斑斓的蝴蝶从高处的树丛中,舞动着美丽的双翼径直飞到我的眼前。我被陶醉了。

“主啊,谢谢你的爱!你在这个时候把这只美丽的蝴蝶送到我的眼前,让我更进一步感受到你的存在。这是多么奇妙啊! ”我在心里暗暗承诺:以后每次再看到蝴蝶,我都要纪念上帝的恩典和慈爱。

“主啊,谢谢你的爱!你在这个时候把这只美丽的蝴蝶送到我的眼前,让我更进一步感受到你的存在。这是多么奇妙啊! ”我在心里暗暗承诺:以后每次再看到蝴蝶,我都要纪念上帝的恩典和慈爱。在长时间的户外灵修中,我一直思考着这个最不同寻常、最困难的夏天。为了摆脱烦恼,我把全部的时间和精力都用在我的绘画上。我发现自己对画画又有了新的兴趣,而且看上去水平也比以前有所提高。我的画表现出了一种从未有过的风格,我并不知道它是什么,但是别人也注意到了这个不同。

这是一个缓慢的过渡,但并不像我原先想象得那么困难。现在,我可以用一个新的角度、新的认识去看唐纳德,尽管他同时伤害了我们两个人,但他的做法是正确的,而且干净利落。因为我知道,他所受到的伤害和我一样重。

那时,我们对这样一种关系的严重后果意味着什么都很盲目。在我们热恋时,我们的爱立刻表现在行动上。而在实际中,当我们发现此路不通时,一种美好的愿望和幻觉会使我们相信“一切问题都可以解决”。人们曾多次告诫过我们,但我们却置之不理。

很多年轻人往往都会忽视现实。他们知道有一些事情是错的,或者某种关系行不通,但仍然不顾一切地走下去,就像我们做过的一样。

回顾那段恋情,我为自己和唐纳德的那段关系而感谢上帝。如果唐纳德从来没有进入到我的生活并离开了我,很多东西我水远都不会学到。我为这段经历而感谢上帝。我特别感谢上上帝帮助我面对分离之苦,使我没有更多地沉沦于痛苦和绝望中。

在1972年的下半年里,我的生命发生了前所未有的改变。这种改变在之前五年里我在轮椅上的生活中是从来没有过的。在唐纳德走出我的生活以后,除了上帝,再也没有一个我可以完全信赖和依靠的人。

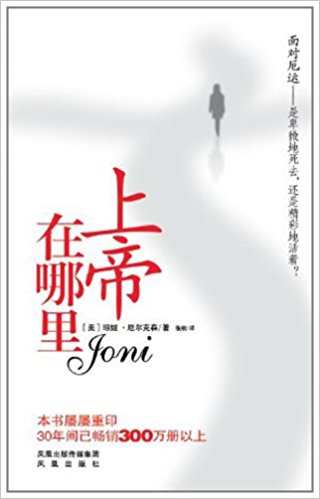

(本文摘自《上帝在哪里?》文/琼妮•厄尔克森,凤凰出版传媒集团,2011)

(本文摘自《上帝在哪里?》文/琼妮•厄尔克森,凤凰出版传媒集团,2011)