文/大水

有时候人生中的“第一次”是横着飞过来的。遇到,或者说遭到的时候,是手足无措,是无从定义,是蒙圈。

十年前我第一次听到J的妈妈罹患癌症的消息时,就是这样的心情。而我既不是当事人,也不是当事人的家属。那时J一家来中国的时间不是很长,最小的孩子才一岁多,父母都在美国。J的妻子告诉我这个消息时,我立刻回想起他妈妈甜美的笑容和慈祥的样子。J妈妈是钢琴老师,心灵手巧。他们家里挂着的手工织品还有圣诞挂饰都是妈妈做好了寄过来的。得了癌症的话,她是不是很快就要死了呢?年少无知的我当时完全想不通:神怎么会让这样的事情发生啊?!

带着这种困惑和痛苦交织在一起的复杂心情,我去了祷告会。那天正好是个星期三。去了以后见到一位年长的姊妹,就赶紧跟她说这个事情。她问我:“她信主了吗?”我说:“信啊,他们都是很敬虔的基督徒。”她说:“那不就行了……”听到这样一个道理十分正确的答案,我所有的心情都堵在了胸口,一句话也说不出来。那天晚上我也不知道该怎样祷告,大概就是一边哭,一边求神医治她、不要让她死。是的,所谓横着飞过来的“第一次”,就是死亡的阴云,以及它所带来的分离的伤痛。

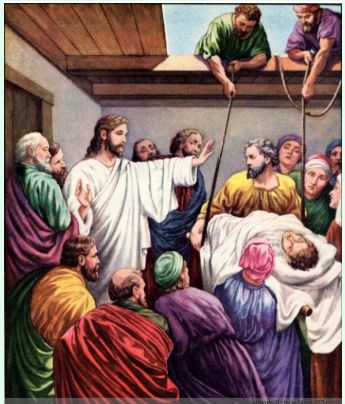

之后很长时间我都不敢提起这件事,怕他们难过,自己也害怕听到什么不好的消息,直到有一次他们邀请我去家里,说他的爸爸妈妈来北京了。一路上我心里特别忐忑,想象不出来J的妈妈会是什么样子,也不知道见了面该说些什么。,然而,我所想象的这一切都没有发生。门开了,J的父母还是像上一次那样热情地拥抱了我,微笑和慈祥面容都没有变化,只是妈妈剪了很短的头发。你知道外国电影里有些老太太,高挑的个儿,银灰色的短发略带点黑白相间,鼻梁上架一副黑框眼镜,嘴唇上涂着口红,一笑露一口白牙,时髦极了。对,就是那个样子。那个得了癌症的人就是她吗?一瞬间我有些恍惚。这时她送给我一张卡片,上面是用黑色的钢笔画的一只垂下的手臂用力握着几股拧成的粗粗的绳子,说:“Thank you. Thank you for praying for me and being one of my rope holders.”(谢谢你为我祷告、抓着我的绳子)J的妻子看我不太明白,在旁边跟我解释说:“你还记得福音书里那个瘫子的故事吗?他们的朋友用褥子抬着他。妈妈说你是最早为她祷告、用祷告抬着她的人。这张卡片是她自己画的,她给每个为她代祷的人都画了⋯⋯”

之后的几年间,通过朋友再到朋友转发代祷信,全球有大约两百个家庭成了他们的rope holders代祷者。我从他们的信中读到了极丰富的感恩——为着他们的医生、护士、儿孙、世界各地那些为他们代祷的人,还有每天的日出日落、所见的一花一草;更重要的是,为着救主耶稣基督。代祷事项里除了为着病情及治疗,也时常包括了他们在中国的子女的情况,以及一些同样患病的代祷者的需要。我是在读着这些信的时候,从旁见证了他们以数算恩典和开口赞美经过苦难、在肉体衰残和疼痛之际宣扬神的作为和大名,从而心里慢慢消除了对癌症的恐惧,甚至可以更为平常地看待死亡。

2011年在我出国前的几个月,一位姊妹的身体因着疾病逐渐陷入到不可控的地步而生命受到威胁。我为她难过了一段时间之后,有一天终于鼓起勇气给她写了一封邮件,跟她说虽然我不知道主的旨意如何,但我愿意做她的rope holder,每一天用祷告来托住她。后面给她附上了J的爸妈发出的代祷信。这大概是我第一次在一件比较重大的事情上,主动地跟人提出来做一个代祷者。其实那时我的心是颤颤巍巍的。我没有什么宣告,也没有什么笃定,我只是在J的父母身上看到主的慈爱比生命更好,我想要来仰望他,看看他会有怎样的作为。那只紧握住绳子的手臂,不断地出现在我眼前,使我在面对那样一个需要的时候,没法不伸出手去。很快我到了国外。有一天我突然收到了那位姐妹的一封邮件。信里说,感谢赞美主!你收到这封邮件时,我已经顺利地做完了移植手术!本来排队等适合移植的器官十分渺茫,然而主却奇妙地突然给预备好了,而且刚好那时能够排上!哇!哈利路亚!我不禁发出对神的赞美,甚至不敢相信这件事情真的发生了!后来我写信给J的父母,告诉他们,因着他们生命带给我的激励,使得我有机会在另一个人的生命中见证主的作为。

当然,那个时候我也开始明白,主的作为不止是用超然的方式使一个人在地上的生命被延长,使一个痛苦的处境得到化解或改善,或者是像保罗起初求的那样,使一根刺从他身上被挪去。不是的,主对保罗说:“我的恩典够你用的。因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”(哥林多后书12章9节)我在国外念书的头一年常有论文写不下去的时候,那时我会去翻看别人的博客,其中常看的是国永写给小女儿乐义的信。乐义去天上了,国永非常地想念她。人世间这样的分离之苦能用什么来安慰呢?那时我为他们祷告的时候想到,我们当中恐怕只有国永最能体会父神失去爱子的伤痛了。然而,这样的伤痛我们岂不是宁愿从来没有体会过?在这样的关切中我发现了一本书,叫《爱儿挽歌》(后来台译新版更名为《孩子,你忘了说再见》),是一位做哲学教授的父亲为纪念二十五岁离世的儿子所写的一本小书。作者在书里倾诉了失去爱子后锥心刺骨的痛,以及这种撕裂带给他的信仰上的巨大冲击。而正是这幽暗之中在死亡、苦难,与信仰之间的挣扎,慰藉了其他同经苦难的破碎心灵。在类似的人生境遇中,信仰不是强有力的宣告,也不是吹奏得胜的凯歌,而是在暗夜之中仰望星空,在哀歌之中低唱颂赞。在那本书里,我仿佛看到一只手臂用力地抓住拉他向上的绳子。

来年二月,我的高中同班同学遭男友凶杀,在澳洲遇害。那一周我正好在为《创世记》研经课写“该隐杀亚伯”的论文。我有那么两天一直自己待在屋里静默,出来的时候碰到室友,她抱了我一下,我的身体仿佛受到了震动,眼泪刷地一下掉下去⋯⋯我忍不住跟我的旧约教授说这个事情,他说,罪有时是那么的荒谬,而上帝的旨意时而又是隐藏的。我的这个同学信佛,微博的头像用的却是耶稣背十字架。之前我们曾多次在一起谈论信仰,之后我问了上帝很久她去了哪里。从春天到夏天,我每天早上起来第一件事是为我同学的父母祷告,也为杀害了我同学的那个人祷告(现在他还关在澳洲的监狱里),对于往后事情会怎样一无所知。事发之后我也曾第一时间给当地的华人教会写了邮件,请求他们帮助。到了中秋节,我看到同学的爸爸在脸书上发了在海边思念女儿的照片,同时还发了圣经的经文。一问他,才知道他跟阿姨一起信了主。后来他俩在感恩节的时候一同受了洗。这是我那年最感恩、最得安慰的事情,却是在经历了震惊、忧伤、痛苦之后。后来,有时叔叔会跟我探讨一下饶恕的问题,说目前还是没有办法做到;我给他们寄的一本《孩子,你忘了说再见》,他们好长时间都不敢碰,现在也不知道读了没有。我希望有生之年可以去澳洲探望他们。

在我回国的前一年,也是J的妈妈被诊断为癌症的七年后,她过世了。走的时候,三个儿女的家庭,以及九个外孙、外孙女都在床边。追思礼拜的当天,我从网上观看了线上直播。那是一场闪着泪光的欢庆。我记得那天J在台上带领敬拜,有时唱到一半会哽咽;J的爸爸穿了一件橘黄色的衬衫,整场几乎没有说话,除了微笑着欢迎大家,最后微笑着说了再见;我也是在充满了微笑的美好回忆中跟她告别。这对老夫妇,自己生着病,每年圣诞节却还会想着给我寄一张自制的卡片,问候并鼓励我,为我祷告,就像他们第一次见到我时一样。我到现在都还记得他爸爸为我祷告之前,闭着眼睛站在窗户边与主亲密交谈的样子。其实我相信,早在我们第一次见面之前,他们已经成了我的rope holders。如今,他们也教会我继续握住别人的绳子,做一个抬褥子的人。而我所能做的,无论是陪伴或是探访,也仅仅是以我破碎、伤痛的心,去聆听、触碰另一颗伤痛的心灵,然后相互搀扶着来到主的面前。